电话

15845235212

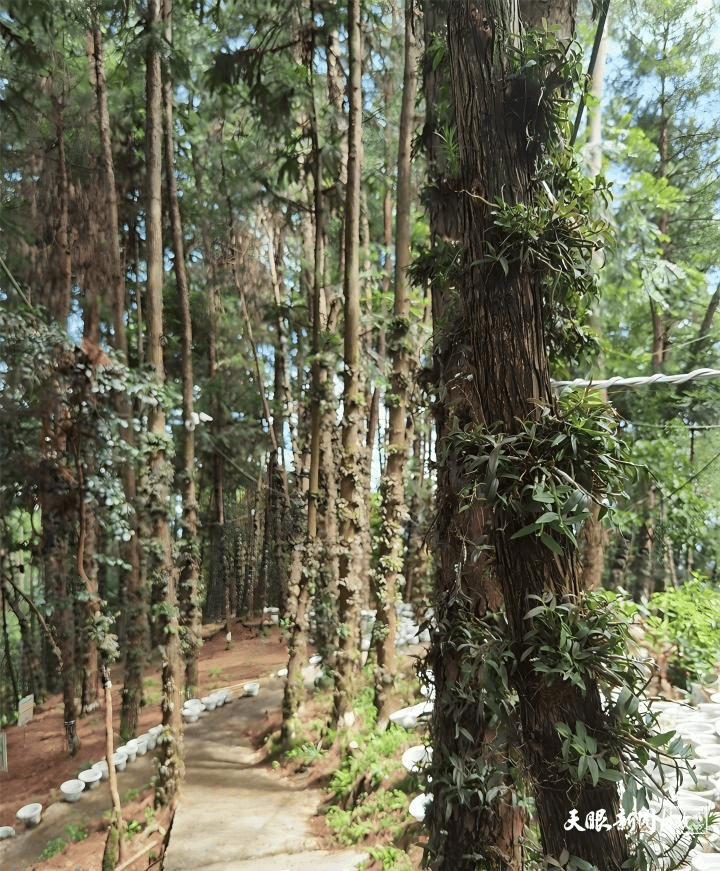

10月25日,铜仁市德江县荆角乡茶山村的铁皮石斛种植基地里,村民邓帮强迎着风仔细查看林下石斛的长势。“看这苗头,今年收成准差不了。”他指着树干上簇簇青翠的铁皮石斛,语气里满是信心。

茶山村满山遍野的铁皮石斛盘活了闲置的山林资源,年产值超500万元,被当地村民称为“仙草”。

而这一切变化,都源于多年前村干部给邓帮强打去的那通长途电话——“帮强,你说的那种长在树上的草,咱们茶山的树,能不能种?”

曾经,邓帮强在广州一家铁皮石斛种植基地打工。第一次见到长在树上的这种“草”,邓帮强满心惊奇。

“这‘草’既能长在树上,也能长在石头上,真是奇了。”凭着好学肯干,邓帮强从一名基地普通学徒成长为生产管理员。过硬的铁皮石斛种植技术,也让他的月薪从800元涨到8000元。收入虽增,乡愁却愈浓。“技术学到了,心里总惦记着老家那片山。”

几乎同一时间,茶山村的每次党支部会议上,如何让乡亲们不再背井离乡挣钱,是每一位党员都在思考的问题。“我们山多田少,出路就在这林子里!”为了发展,茶山村四处请教农技专家、翻阅大量资料,最终将目光锁定在“铁皮石斛”上——这种不争田地、附着树干生长的名贵药材。

方向明确后,技术谁掌握?谁来牵头?党员干部在摸排中了解到在广州的邓帮强。于是,一通长途电话从村办公室打到广州:“帮强,你说的那种长在树上的草,咱们茶山的树,能不能种?”

茶山村给邓帮强的来电并非空泛号召,而是深入调研后的精准邀约。村里与邓帮强的对话中,为其详细分析了市场前景,并承诺协调资源。

这通电话点燃了邓帮强返乡创业的热情。2013年,邓帮强拿出多年省吃俭用攒下的30万元,从广东惠农公司买来13万株铁皮石斛苗并签订销售合同后,就回到家乡成立荆角乡山顶中药材种植专业合作社,开始发展铁皮石斛产业。

然而,理想丰满,现实骨感。人生第一次创业,邓帮强面临最大的问题是基础设施空白、基地硬件缺乏等客观情况。

“当时没通路,修蓄水池用的材料只能靠人力从3公里外的地方一点点驮上去。”邓帮强回忆,那年他花了足足半年时间才将10多吨水泥和27立方沙石运到山上。

就在邓帮强焦头烂额之际,荆角乡党委政府主动上门,成立由党员业务骨干组成的“专班”,一方面积极协调有关部门帮助完善基础设施,另一方面为其争取中小微企业扶持款等项目支持。

有了党组织的帮助,邓帮强的铁皮石斛基地率先通了产业路,还为邓帮强争取到一笔15万元低息贷款。“那一刻,我感觉不是一个人在战斗。”邓帮强说,在这笔贷款的帮助下,自己顺利渡过前期难关。

更大的智慧,体现在如何让产业真正惠及每家每户。茶山村党支部没有大包大揽,而是探索出“党支部+合作社+农户”的利益联结机制。起初,村民们心存疑虑:“把林子交出去,万一亏了怎么办?”

村民杨秀玲站了出来,她不仅将自家林地入股,还主动到合作社务工,从零开始学铁皮石斛种植技术。

杨秀玲笑着说,“怕啥?党支部搭桥,我们一起过河。邓总有技术,咱们肯学,准能学会!”她的成功,成了最有力的动员。

村民们看到实实在在的收益,心渐渐齐了。林地流转、入股分红、基地务工……多条增收渠道,彻底激活了沉睡的山林资源。

2024年,合作社仅发放务工工资超过70万元,带动周边6个村412户村民增收。

2016年4月,邓帮强加入中国,成为一名光荣的员。“我困难时是党组织帮助了我,我也希望成为一名员,帮助更多人。”邓帮强这样说的,也是这样做的。

邓帮强深知,产业要长远,必须依靠创新。在乡党委、政府的牵线搭桥下,合作社与贵州省联科院、贵州大学等院校合作,成功选育出抗病性强、适应性好的铁皮石斛新品种,还获得了“铁皮石斛杂交品种选育及仿野生种植方法”发明专利。

“我们投入150余万元建立起铁皮石斛无菌培育实验室,让铁皮石斛的培育从树上走进实验室,实现自主育种。”邓帮强说,不仅节约了成本,更将像杨秀玲这样的本地农民培养成了技术骨干。

同时,为丰富产品线,合作社除了研究种植铁皮石斛,还培育或种植了灵芝、苦参、白芨、冬荪等,让产品不断档、销售不空闲;以“支部建在产业链”为牵引,构建起全产业链体系,开发出铁皮石斛酒、粉、花等15类深加工产品,远销泰国、缅甸等地。

如今,合作社积极与贵州茅台集团及广州、浙江的多家公司建立合作关系,产品拥有了稳定的销售市场。“今年计划新种植1000亩,累计种植面积将达5000亩。”邓帮强说。

每当暮色渐合,茶山村山林间的铁皮石斛在夜色中静静生长,村民们也结束一天的工作,三三两两沿着产业路返回家中。这片曾经寂静的山林,如今正焕发出新的生机。

传真:0253-85452231

电话:15845235212

地址:河南省商丘市西城区广达西路58号

ⓒ2013-2023 AICoin All Rights Reserved Cookie policy 备案号:浙ICP备10043327号